NEWS

「曽利遺跡」国史跡へ 「井戸尻」に追加指定見通し

2025年7月9日

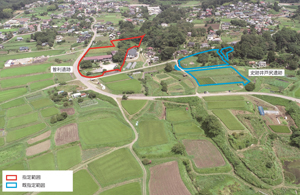

富士見町にある縄文時代中期の史跡「曽利遺跡」が、既に国史跡になっている「井戸尻遺跡」(同町)へ追加指定される見通しとなった。国の文化審議会が文部科学大臣に答申し、秋ころの官報告示を経て県内39件目の国史跡になる見込み。名称は新たに「井戸尻遺跡群」になるといい、井戸尻考古館(同町)の小松隆史館長は「遺跡を守り、未来に伝える道筋ができたことが重要」と住民や遺跡を守ってきた人への感謝を示しつつ、「史跡公園として大勢の人が親しみ、縄文の息吹を感じてもらえる場になれば」と喜びを語る。

井戸尻遺跡は中部高地を代表する縄文時代中期を中心とする集落遺跡で、1958年と65年に発掘調査され、66年に国史跡に指定。住居を復元するなど「井戸尻史跡公園」として整備した。

隣接する曽利遺跡は、井戸尻と同時期に存在したとされる大規模集落。43年に茅野市出身の考古学者、故宮坂英弌さんらによる発掘(第ゼロ次調査)を発端に、諏訪市の考古学者、故藤森栄一さんの指導で住民や高校生らによる第1次調査(60年)から本格的な調査が始まった。2001年の第9次調査までに90軒以上の住居跡が発見され、縄文時代中期初頭から末葉にかけての拠点的な大規模集落であることが明らかとなった。

富士見町教育委員会は重要遺跡として保存を目指す上で、「範囲や内容を確認する必要がある」として第10〜12次調査(21〜23年)を開始。これまで未着手だった同館北側の畑地(民有地)を調査し、住居跡20軒と小竪穴169基、そのほか多数の遺構、遺物を見つけ、全調査で112軒の住居跡を発見した。

今回の追加指定で、同館敷地を含む町有地と畑地(民有地)を合わせて1万3459.36平方メートルある曽利遺跡が加わり、合計は2万4802.36平方メートルになる。同遺跡調査担当者で同館学芸員の副島蔵人さんは「中部高地や国内の縄文時代中期の集落構造を考える上で、極めて高い価値が認められる」とし、「調査してきた箇所が追加指定となり、頑張ってきたかいがあった。これを機に町の縄文時代の遺跡を知っていただき、町が更に盛り上がれば」と期待する。(写真は富士見町の国史跡「井戸尻遺跡」=青枠=に追加指定される曽利遺跡=赤枠=・井戸尻考古館、金剛建設写真提供)

トップ

トップ ニュース

ニュース 新聞案内

新聞案内 各種案内

各種案内 会社情報

会社情報 お問合せ

お問合せ